4年生は,総合的な学習で,「知ろう!守ろう!屋久島の自然」をテーマに学習をしています。

今回は,屋久島世界遺産センターから,自然保護官(レンジャー)を講師にお招きし,

出前授業と,体験活動をしていただきました。

出前授業の様子。世界遺産,国立公園,SDG’sについて学びました。

出前授業の様子。世界遺産,国立公園,SDG’sについて学びました。

栗生塚崎海岸に行って,海の生き物調査。

栗生塚崎海岸に行って,海の生き物調査。

生き物を捕まえて,じっくり観察しました。

ウミガメの卵の殻を発見!

ウミガメの卵の殻を発見!

屋久島は,アカウミガメの産卵地なのです。

海には,生き物の他にも,たくさんのゴミが・・・

海には,生き物の他にも,たくさんのゴミが・・・

みんなでゴミ拾いもしました。

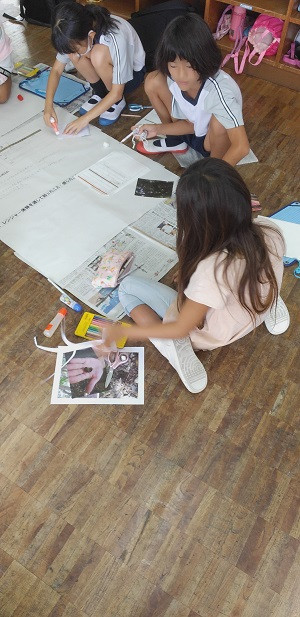

学校に帰って,体験したことをマップにまとめたり,貝殻標本作りをしました。

学校に帰って,体験したことをマップにまとめたり,貝殻標本作りをしました。

今回の学習では,屋久島の自然の良さとそれを取り巻く課題について

以下のようなことを子どもたちは考えることができました。

【屋久島の自然の良さ】

・ 屋久島の海には,たくさんの生き物がいる。

・ 砂場や岩場,水たまりがあるから生き物が生息できる。

・ あたたかい黒潮の海は,様々な海の生き物を育んでいる。

・ ウミガメや屋久島固有の貝,魚など,貴重な生き物が生息している。

・ 海に行けば,様々な生き物にふれあうことができる。

【屋久島の海を取り巻く課題】

・ 人工的な光によってウミガメが安心して産卵できない。

・ 海岸には多くのゴミが流れ着いている。世界各地のゴミも流れ着いている。

・ 海洋ゴミを海の生き物が間違えて食べてしまう。

・ ゴミの処理に手間とお金がかかる。

また,今回の学習は,次にあげるSDG’sにつながると考えていました。

4 質の高い教育をみんなに・・・レンジャー体験を通して,屋久島のことについて知識を得た。

8 働きがいも経済成長も・・・レンジャーの仕事を体験し,働くことの良さと大変さを感じた。

11 住み続けられるまちづくりを・・・海岸清掃を通して,キレイな町に貢献できた。

12 つくる責任つかう責任・・・リサイクルできるゴミを分別した。

13 気象変動に具体的な対策を・・・黒潮について学び,気候に関する知識を得た。

14 海の豊かさを守ろう・・・海の豊かさを体験を通して実感した。海岸清掃もした。

15 陸の豊かさも守ろう・・・浜辺のゴミ拾いは,浜辺の生き物を守ることにつながる。

17 パートナーシップで目標を達成しよう・・・協力をして,体験活動ができた。

1回の活動が,8つの目標のためになるのですね!

充実した,活動になりました。

値札付けをさせてもらいました。

値札付けをさせてもらいました。

店内の様々な工夫に気付くことができました。

店内の様々な工夫に気付くことができました。

工場内には,たくさんの機械がありました。

工場内には,たくさんの機械がありました。 ジュース入れ体験もさせていただきました。

ジュース入れ体験もさせていただきました。

まずは,9月30日(水)に学校へ来ていただき,

まずは,9月30日(水)に学校へ来ていただき, 10月6日(火),待ちに待った第2回レンジャー体験の日

10月6日(火),待ちに待った第2回レンジャー体験の日

西部地域は,車で通ることができる世界遺産です。

西部地域は,車で通ることができる世界遺産です。 バスを降りて,山の中を散策しました。

バスを降りて,山の中を散策しました。 山の中には,防護柵があります。

山の中には,防護柵があります。 採取したサル,シカの糞は,川の水でこして,内容物を確認しました。

採取したサル,シカの糞は,川の水でこして,内容物を確認しました。

お昼ご飯は,大川の滝で食べました。

お昼ご飯は,大川の滝で食べました。

最後に,レンジャーさんから,「子どもレンジャー認定証」を頂きました。

最後に,レンジャーさんから,「子どもレンジャー認定証」を頂きました。 1年生は,音楽で「ドレミのたいそうづくり」をしました。

1年生は,音楽で「ドレミのたいそうづくり」をしました。 2年生は,算数で「水のかさ」(㍑など)の学習をしました。

2年生は,算数で「水のかさ」(㍑など)の学習をしました。 3,4,5,6年生は,前田宏知さんを講師にお招きし,

3,4,5,6年生は,前田宏知さんを講師にお招きし,

都祁小学校の人数の多さに「びっくり!」の子どもたち。

都祁小学校の人数の多さに「びっくり!」の子どもたち。 離れた学校との交流でしたが,

離れた学校との交流でしたが, 出前授業の様子。世界遺産,国立公園,SDG’sについて学びました。

出前授業の様子。世界遺産,国立公園,SDG’sについて学びました。 栗生塚崎海岸に行って,海の生き物調査。

栗生塚崎海岸に行って,海の生き物調査。 ウミガメの卵の殻を発見!

ウミガメの卵の殻を発見! 海には,生き物の他にも,たくさんのゴミが・・・

海には,生き物の他にも,たくさんのゴミが・・・ 学校に帰って,体験したことをマップにまとめたり,貝殻標本作りをしました。

学校に帰って,体験したことをマップにまとめたり,貝殻標本作りをしました。